日前,中国作家协会首次举办了“作家朋友 欢迎回家”的作家活动周活动。参加此次活动的36名会员作家大多来自“边地”和“基层”。有60后农民诗人白庆国,有从事家政和月嫂工作的70后作家范雨素;有做鲜花生意的80后诗人李永超;还有90后快递小哥诗人王二冬。北京青年报记者就此采访了范雨素和李永超,他们背负着生活的压力,有着种种不易,但同时拥有着“诗和远方”,用达观的心态来搞文学创作和为人处世。

2017年凭《我是范雨素》成网红

在中国现代文学馆,北青报记者见到了前来参加活动的范雨素。她穿着一件黑衣服,脖子上围着条纹围巾。一阵微风吹过,树上的玉兰花瓣飘飘洒洒落在她肩上,也吹乱了她鬓间的刘海。

2017年,范雨素用一篇自述体的文章《我是范雨素》,把她的名字写在了那一年中国互联网的文化记忆里。她在文中记叙了自己及家庭十多年来的经历:做服务员、做育儿嫂,作为单亲妈妈独自带着两个女儿生活……

文章发表后的那些天,各路媒体人蜂拥而至,采访这个寂寂无名的“育儿嫂”。有人去了她在襄阳农村的老家,翻出了她小学写的诗歌。有人送来二十万,指明要出版她的作品。那时候,范雨素一天要说十几个小时的话。

如今回想起自己的这段走红经历,范雨素称她偶遇了一场“沙尘暴”,莫名奇妙成为了网红。很多人说她是一个励志的人,敢于跟命运抗争的人。不管成功与否,都要与命运博一把。“我能爆红,是因为大多数人在我身上找到一个共情,哪怕是一个失败者,依然与命运搏斗。无论什么年代,成功的人永远都是很少的。”

走红后,范雨素的生活并没有发生根本的变化。直到目前,她依然居住在皮村十多平米的出租屋内,边打零工,边写文章。“我每天做保洁三四个小时。挣得不多,花的也不多——除了交房租、孩子生活费,一个月花销两三千元钱就够了。渴望挣大钱、有焦虑症的人,是过不惯我这种低欲望的日子的。”范雨素坦言道。

范雨素很喜欢北京这种陌生人的大都市社会,就好像《西游记》里的神仙能把每个人隐身了。走红的这几年,她所服务过的雇主并不知道她是一位作家,也从不跟她聊涉及个人隐私的事儿。但如果是在襄阳农村老家,知根知底的熟人社会,她是不好意思去当保姆、做家政的,因为总有一个叫“面子”的东西套着她,她受不了别人的指指点点。

用写作化解生活的不易

谈及家政服务业一些不为人知的心酸,范雨素称她前几年做育儿嫂,很多时候一天只睡两三个小时。但是一想到童年农忙时的抢黄田割麦子,她就觉得育儿嫂这点苦不算苦。

她还记得有一次一个雇主气急败坏地骂她,说他们家不能说来就来、说走就走,还踢了她两脚。她忍受不了这种屈辱果断辞职了。“遇上很难缠的雇主故意找茬的时候,我大不了就不干了。很快我又能找到新的工作。当然,这种难缠的雇主只是极个别现象。绝大多数雇主对我都挺好的。”范雨素如是说。

书读多了,范雨素对人生的苦难以及为人处世也有着别样的理解。“我在小说里看过各种各样的人生、各种各样的人。因此,遇到好人或是坏人,势利的人或者是君子,都见惯不惊。遇到侮辱也不难受,因为在书中已阅历了大千世界,心灵也随之强大了——就如同人进入了四维空间了三维人间的苦难和侮辱就像毛毛雨,小菜一碟了。”

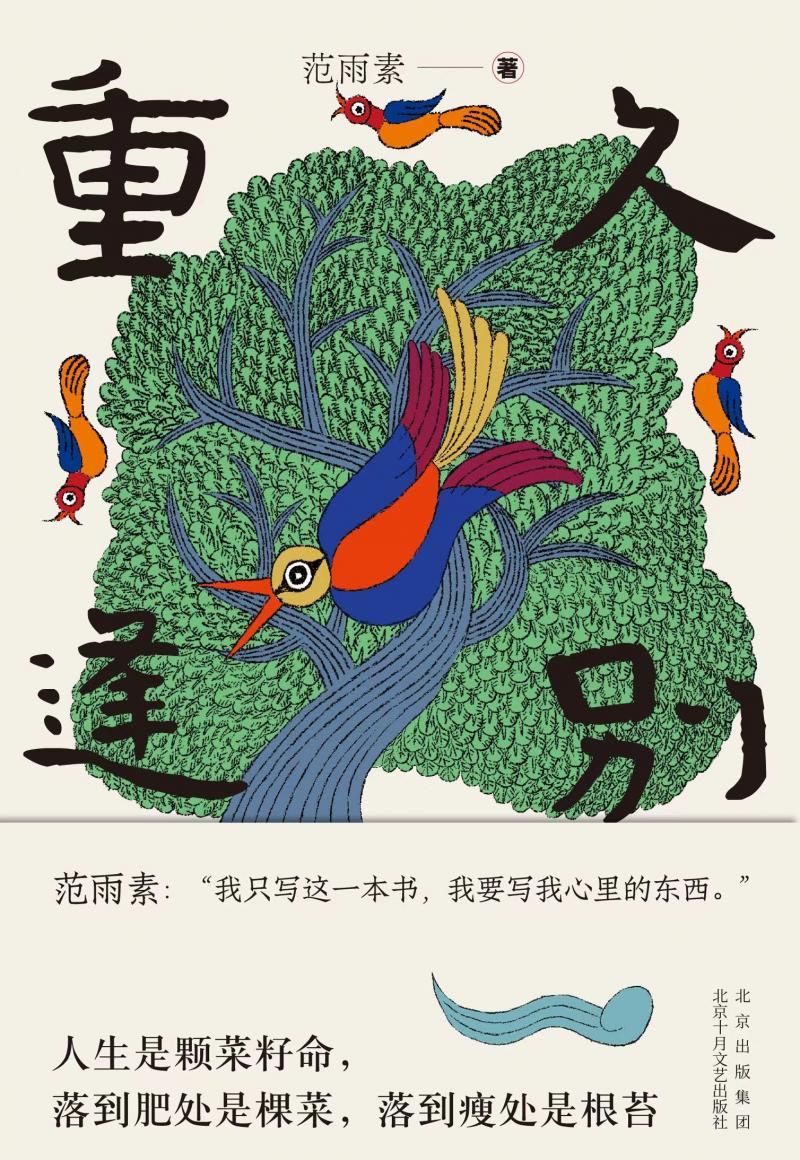

《久别重逢》融入自身经历

2023年1月,范雨素出版了人生第一部长篇小说《久别重逢》——距离《我是范雨素》一文火遍全网,已经过去了6年。《久别重逢》写了主人公“我”的三次出走:第一次是12岁,受知青小说的影响,“我”南下寻找灵兽,在广西柳州遇到了流浪男孩莫阿蓝;第二次是18岁,“我”成为北漂,在北京崇文门三角地倒卖家具、帮盗墓贼放风把门;第三次是“我”带着女儿,到黔东南寻找“大桑树爷爷”,想赎掉自身的罪责。

作为一部自传体长篇小说,虚构与现实在范雨素的书中界限并不清晰,女主人公“范菊人”与她同名;写“牛郎织女”的故事,写着写着就变成了“打工妈妈与留守儿童”的故事,“她们在思念她们留在地球上的孩子,她们是仙女,她们下了凡尘,和人间的男子生下了孩子,她们又回到了天界。她们的孩子成了地上的留守儿童”。

“这本小说2015年动笔。我打字很慢,干活也慢。疫情影响,断断续续地直到今年初才出版。出版社的编辑们说我这部小说科幻类的内容太少了,那就算奇幻吧!”

谈及未来的写作计划,范雨素称想写一本散文集,目前还未定主题。对于参加此次“作家活动周”,她感触颇深。基层文学是新时代的人民文学、群众文艺的重要组成部分,作协的举措有助于增强普通劳动者的尊严。她希望作协能在村庄和社区设立有关文化或文学写作的活动空间,同时多举办一些名家基层讲座等活动,点亮更多人心中的文学之光。

文/北京青年报记者 张恩杰

编辑/崔巍