《低头看太阳》 陈粉丸 2023

《低头看太阳》 陈粉丸 2023 《九重天》 邬建安 2008-2009

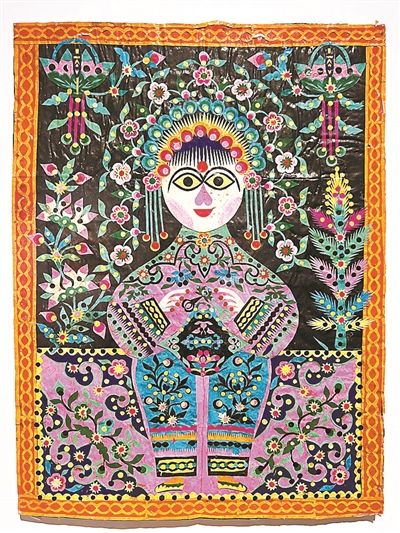

《九重天》 邬建安 2008-2009 《还比我娘家人都亲》 库淑兰 1987

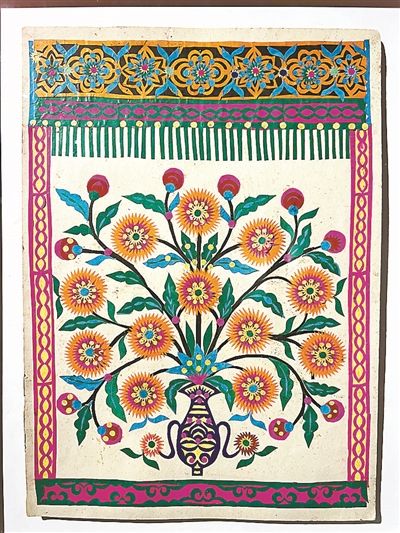

《还比我娘家人都亲》 库淑兰 1987 《瓶插金菊花》 库淑兰 1984

《瓶插金菊花》 库淑兰 1984 《想起贤妻睡不着》 库淑兰 1985

《想起贤妻睡不着》 库淑兰 1985 《未着色的素皮影》 汪天稳 2016-2023

《未着色的素皮影》 汪天稳 2016-2023

在沙坡头触摸了清澈碧蓝的黄河水,颠覆了我对黄河裹挟泥沙汹涌而来的既有认知。而银川当代美术馆的“水之回响”展,再次颠覆了我对艺术肤浅的认识——原来,所谓当代,从未离开过传统。正如三十年河东三十年河西的黄河水道,无论如何改道而行,刻在基因里的记忆亘古不变。

库淑兰·陈粉丸

此次观展,最期待的无疑是库淑兰。“剪花娘子”是库淑兰晚年后重复表现的一个神秘主题。若说“剪花娘子”是她的女神,不如说是她自身的投射,代表着库淑兰朴素的审美观:大脸盘高鼻梁,肤色白皙,眼睛大眼黑多,口型小,花果蝴蝶环绕。她的构图极为对称,没有半点马虎,细密的线条与图案层层重叠拼贴,贴近细看,有五六层之多。

“剪花娘子把言传,爬沟蹓渠在外边,没有廊院实难堪……”一生居住在渭北高原黄土窑洞里的库淑兰,因为裹了小脚不能久站,习惯跪着做活儿。她的日子是黯淡的,那些牛羊猪狗、烛台香案、桃花石榴,是她一辈子目光所及的全部,但她的剪纸却如同梦一般绚丽多彩。可以想象,一把剪刀一叠彩纸,陪伴库淑兰度过了多少个黄土高原上风沙满天的漫长寒冬。

在库淑兰展厅一角,是90后剪纸艺术家陈粉丸的作品《低头看太阳》。进入这个小展厅,需要沿铁皮搭起的坡道往上走,U字形坡道周围的地上摆满大型剪纸作品。这些剪纸的造型和手法颇为传统:飞翔的鸟、花朵、花与鸟结合、凤凰……可看到这些作品,却绝不会以为是出生于1920年的库淑兰的剪纸作品。

当材质同为“纸”、手法同为“剪”,是什么区分了当代与传统?就色彩来讲,库淑兰与陈粉丸的作品都绚丽夺目。库淑兰的剪纸为多层、多重拼贴,颜色对比鲜明;而陈粉丸的色彩多为渐变,如同早已看习惯的手机屏幕上的图标设计,“流体渐变”不失为当下主流。就表达来说,库淑兰是典型的平面作品,主题明确,一幅画一个主题;而陈粉丸将图案拆分打散,目光所及之处都是作品元素。二者对比,恰如过去人们读一本书、看一部电影,而当今人们的视线早已被碎片化信息占领。

除了这两点,更为深层的是创作的原动力早已千差万别。库淑兰喃喃自语般述说自己的美丽梦境,她的创作是天赋、是自娱,却没有半点要给谁看的心思,若不是被县文化馆的文为群发现而走向公众视野,那些沉默的剪纸此时早已随老人而去,就像库淑兰沉默的一生。而活跃在社交媒体时代的陈粉丸,更想让观众去发现、去惊讶。待走到U形坡道最高处时,地面投射出一个大大的太阳的影子,观众抬头一看,“太阳”正在头顶,可由于灯光太亮,想看清楚只好“低头看太阳”。坡道已经走了一半,这样猛然点题的巧思令人莞尔。我想陈粉丸在创作时也必定如一位狩猎者,观众的每一个脚步、每一次打量,都在陈粉丸设计好的路线中——当观众一个个走到最高处抬头又低头时,便已经落入艺术家布好的陷阱。

汪天稳·邬建安

展览中最震撼的一件作品是80后艺术家邬建安与皮影大师汪天稳合作的皮影《九重天》。一整个单独的展厅都给了这幅高5.4米、宽3.9米的巨幅皮影。漆黑的四周墙壁、漆黑的地面,《九重天》悬挂于半空,大射灯从背后打出一束光,灯光透过牛皮,在地面投射出一幅新的“作品”。

在制作《九重天》之前,邬建安与国家非遗传承人、皮影大师汪天稳相识已有几年时间。初识时,邬建安还在中央美院读研究生,两人深入交流了一段后,汪天稳一句“你来设计,我来雕刻”,让邬建安觉得“被击中了”,让他觉得“必须要画出配得上汪老师雕刻刀的东西”。2008年到2009年,邬建安花了两年时间,倾尽全力将所有积累的关于皮影镂空的技术全部用于《九重天》创作。

《九重天》里,鱼、鸟、人头鸟、羽人、老虎、青蛙、娃娃鱼层层嵌套,那些图像好像来自传统皮影、来自《山海经》,但又好像只存在于邬建安的想象中。作品尺幅虽然巨大,但图案纹路细如发丝。很难想象,在这样有一定厚度的牛皮上,刻刀需要怎样的精准度,才能完成如此精细的雕刻。可以说,没有邬建安的创造,就没有这样一幅令人震撼的作品,没有汪天稳的雕刻,我们也不会看到今天完美的《九重天》。

这是一幅传统与当代结合得丝丝入扣的作品——传统与当代,互为灵魂和躯壳。正如邬建安所说,《九重天》符合当代美学秩序,有着当代作品对于空间和尺幅的想象;它又和传统皮影戏产生了嫁接,使用的材料是最传统的、有生命力的牛皮制作而成。“我朦朦胧胧觉得,我对皮影的热情不是因为我,而是皮影在人间选择了它的宿主,在历史上的某个时刻它选中了汪老师,又在某个时刻选中了我。我听到了召唤,这个召唤给我带来机缘,在困难时给我送来条件,让我去完成。”

走出《九重天》展厅,忽然发现门口陈列着五面展板,上面是汪天稳的传统皮影。那些虾兵蟹将、河蚌姑娘、托塔天王,是汪天稳右手持刀,左手推皮,憋住一口气推一次皮,一刀一刀雕刻而成的。它们和《九重天》比实在是太小了,小到我只顾着冲进展厅急着看《九重天》,却忽略了它们的存在。回来再看,却越看越有滋味——限定的尺寸、限定的角色,在一代一代皮影传承人画好的圈圈里创作,始终在适应表演的框框中起舞,岂不更难?汪氏皮影能做到的,是在传承的基础上把技艺做到极致,而《九重天》的出现,恰恰需要一个站在历史线条之外的非皮影人——那个人就是邬建安。

邬建安说,对待传统,需要深入进去,但眼睛不能盯着它,要用余光去看,这个时候人的想象和潜能才能释放出来。如果盯着传统看,传统会压得人透不过气来,因为它们太完善、太完美了,它们好到你要学会它都需要花一辈子的时间,我们就不可能从里面走出来。“从传统里走出来,需要一点余光和勇气。你要看着它,但不要盯着它看。”

文/本报记者 史祎

本版供图/银川当代美术馆