文 | 《财经》记者 顾翎羽

编辑 | 谢丽容

《财经》记者从多方独立信源获悉,在经历近半年的谈判后,华为和大众就自动驾驶业务的合作即将敲定。华为将向大众转移部分自动驾驶业务能力和团队,包括原自动驾驶业务线高管、智能驾驶产品部部长苏箐在内的一部分团队。

2021年11月,双方将以组建合资公司的形式进行自动驾驶合作,“合资公司旨在作为供应商,向大众集团提供方案,双方讨论的合作方式之一是大众出钱,成为合资公司控股方,华为主要出技术IP(知识产权)。”但这一说法当时被华为否认。

华为和大众在五年前已有接触。在此之前,华为自动驾驶产品线已经有多人收到HR的转岗约谈。有接近这个合作的知情人士告诉《财经》记者,合作谈判接近尾声,“人选都定了。”

《财经》记者就上述信息向华为官方求证,对方表示,没有更多回应。

多个信源告诉《财经》记者,合作一波三折,主要原因是华为不满意大众最初的报价。

由于涉及人事上的转换变动,这个消息在华为智能汽车解决方案BU(下称华为车BU)内部备受关注。事实上,整个2021年下半年,华为车BU一直处于密集的人事调整之中。

对等待结果的员工们来说,这是一段足够难受的时间——剥离一部分自动驾驶业务后,华为车BU接下来会怎么做?原有项目能否继续顺利推进?动荡的架构调整能否告一段落?对于华为决策层来说,不断调整自己在这个充满机会和挑战的新领域的姿势,是落定既定战略的必经之路,每一步都需要倍加小心。

华为对汽车业务的决心,从人员规模的膨胀或可窥见。目前,华为仅自动驾驶相关业务就有2000人团队。接近华为的招聘人士告诉《财经》记者,今年校招增加的几百个名额,几乎都给了车BU。

这符合一个公司全速进入一个新业务领域的规范动作,有人,有合适的人,才有想象力。

华为汽车汽车业务可以简单概括为“帮车企造好车”和“帮车企卖好车”——前者旨在为车企提供智能化零部件,业务主要承载于华为车BU,另有一部分芯片业务由华为芯片部门海思支持,三电系统业务则由华为数字能源公司支持。

基于这个战略规划,华为和车企的合作主要分为“浅合作”和“深合作”两种模式。

其中,浅合作模式是作为软硬件及智能化的整体方案供应商,提供包括电驱动系统、电机控制器、HiCar等软硬件上的全面合作。这种模式相对标准化,特点是快速。

深合作基于2020年11月推出的HUAWEI Inside 全栈式方案(以下简称HI模式),华为向车企提供鸿蒙车机与自研车载计算芯片在内的全套 HI 解决方案,并授权在车身上使用 HI 的 Logo。合作车企主要有北汽、长安和广汽。这种合作模式的优点是深度匹配开发,有利于释放更多技术和能力,但缺点也明显:慢、磨。

华为高层曾在多个场合表示,全栈不是Huawei Inside的唯一重点,重点是双方深入的,类似定制化的合作。因此,HI模式合作车企不可能太多。在此过程中,华为不收开发费,按照订单规模和车企分成。

根据华为官方在今年12月21日生态合作论坛上透露的数字,目前,华为的合作伙伴已经逾300多家。据《财经》记者了解到,在这种“帮车企造好车”的合作中,华为大多数订单机会点都在2025年以后,也就是说,到2025年以后,华为才能产生稳定利润流。

另一边,华为不吝投入研发资金。官方数据显示,2020年华为在汽车相关研发投入约5亿美元,这一数字今年将会翻倍,超过10亿美元。

今年4月,华为汽车业务向外界秀出的第一次肌肉,就是一段华为和北汽合作、搭载了华为自动驾驶方案的车型极狐的路测视频。时任智能驾驶产品部部长苏箐当时在接受采访时表示,在华为智能汽车BU里,自动驾驶优先级是绝对的第一,这句话后来被外界误读为,在自动驾驶领域,华为绝对是第一。

封闭的汽车产业链上,你不知道什么动作会产生蝴蝶效应。《财经》记者独家获悉,与极狐的合作高调官宣,确实给华为车BU带来了一些麻烦,直接影响到了华为与蔚来的关系。华为车BU位于深圳和上海的测试车库里,有千百辆用于自动驾驶路试的豪华车,早期主要有奥迪A6和蔚来ES8两款。李斌曾亲自批准了与华为的合作订单,除了低价为华为提供了大批ES8,同时也开放了权限极高的数据接口。有知情人士称,华为把在蔚来车上实现的自动驾驶功能,后来搬到极狐上推了出去。蔚来觉得自己给极狐做了嫁衣。

随后,蔚来方主动终止了这一合作,给出的理由是担心法务风险。华为的路试车换成了极狐。

有华为人士向《财经》记者透露,这个市场比华为车BU团队想象中的要更复杂更难。按计划在今年年底交付的1000辆极狐订单没有用上宣传中的L4级自动驾驶能力。在华为内部,尽管公司曾发文鼓励员工们购买极狐,但是不止一位受访员工向《财经》记者表示,极狐有点贵,更大的意义在于打样。

今年夏天,在2021世界人工智能大会(WAIC)上,苏箐在谈及特斯拉自动驾驶事故时说道,L5级别的智能驾驶系统在很长一段时间内是无法办到的,高级别智能驾驶系统的引入,会提升交通事故发生的概率,讲难听点就是杀人。

不久,根据华为创始人任正非签发的人事任免通知,苏箐智能驾驶产品部部长职务被免去。华为称,苏箐在参加外部活动谈及自动驾驶技术与安全时,针对特斯拉,发表了不当言论。

苏箐进入预备队接受训战和分配。这一任免也被认为是以苏箐为首的原自动驾驶团队被边缘化的开始。

去年,华为轮值董事长徐直军曾说,对智能汽车解决方案BU的投入会持续,不看回报。

但外部环境的变化已不允许华为这么做。此前,时任车BU总裁王军曾说,“(徐直军董事长)敢这么说,但我不敢这么做,我要看几年里到底有什么商业回报。做产品、产业、生意,总得有看得见的投资回报比。”

华为已经进入被制裁后的第三年,压力外溢。两大营收主力消费者业务几近腰斩,运营商业务增长停滞。受到海外地缘政治风险外溢和疫情影响,海外营收也一蹶不振,曾经利润奶牛手机业务则已掉出国内前五,基本告别了5G战场。

在这种情况下,今年4月,时任消费者BG CEO、华为手机的灵魂人物余承东提出了在华为线上和线下渠道卖车,也就是前文提及的华为汽车业务的另一个组成部分,“帮车企卖好车”。

卖车属于“华为智选”业务,由消费者BG主导,不属于车BU,目前卖的只有一款和重庆车企赛力斯深度合作的车型赛力斯SF5。

《财经》记者曾在此前报道《余承东卖车,纠结与调和》中详细分析过华为卖车的逻辑:在手机业务受阻后,华为需要汽车来补上收入窟窿。余承东希望借卖车来保住华为的渠道资源。

为什么选择名不见经传的车企赛力斯,在外界看来,这是一个谜,一位赛力斯母公司小康股份战略人士向《财经》记者表示,赛力斯比其他车企(争取华为合作)更主动,而且赛力斯拥有先进的制造能力。

《财经》记者独家获悉,华为和赛力斯虽然早有接触,华为早就介入赛力斯的工厂改造,但是合作直到今年1月份才最终敲定。赛力斯也并非华为想要下注的唯一目标,华为当时曾考虑过爱驰汽车,主要是看中了爱驰在西门子帮助下打造的工业4.0智能制造生产线,这一套生产设备可以使其产品出口到德国免认证,从而使其获得更多国家的认可。

但因为各种因素,华为最终选择了赛力斯。

今年12月,没有图文直播,没有高调公关,赛力斯静悄悄地发布了和华为合作的高端汽车品牌AITO(Adding Intelligence to Auto),同时表示将与华为共建超过一千家旗舰店和体验中心,并且提出了一个现在看起来有点困难的口号:公司要在五年内成为全球新能源汽车TOP3品牌。

新车即将在12月23号正式亮相。有接近这个合作的知情人士向《财经》记者评价,“可以理解为这款车完全就是华为做的。”此外,双方还有一款稍大的SUV车型在筹划中,预计明年春天将会亮相。

《财经》记者独家获悉,此前,余承东曾在华为消费者BG内部宣讲会上谈及汽车业务时表示,HI和智选两种模式他都支持。但在车BU内部会议上,他的态度有一些倾斜,“感觉他更看重和赛力斯的合作,HI模式是次要的。”

在卞红林上任之后,余承东在一次车BU的高层会议上开会时表示,将来不排除把车BU像数字能源那样,整个剥离出去,独立发展。

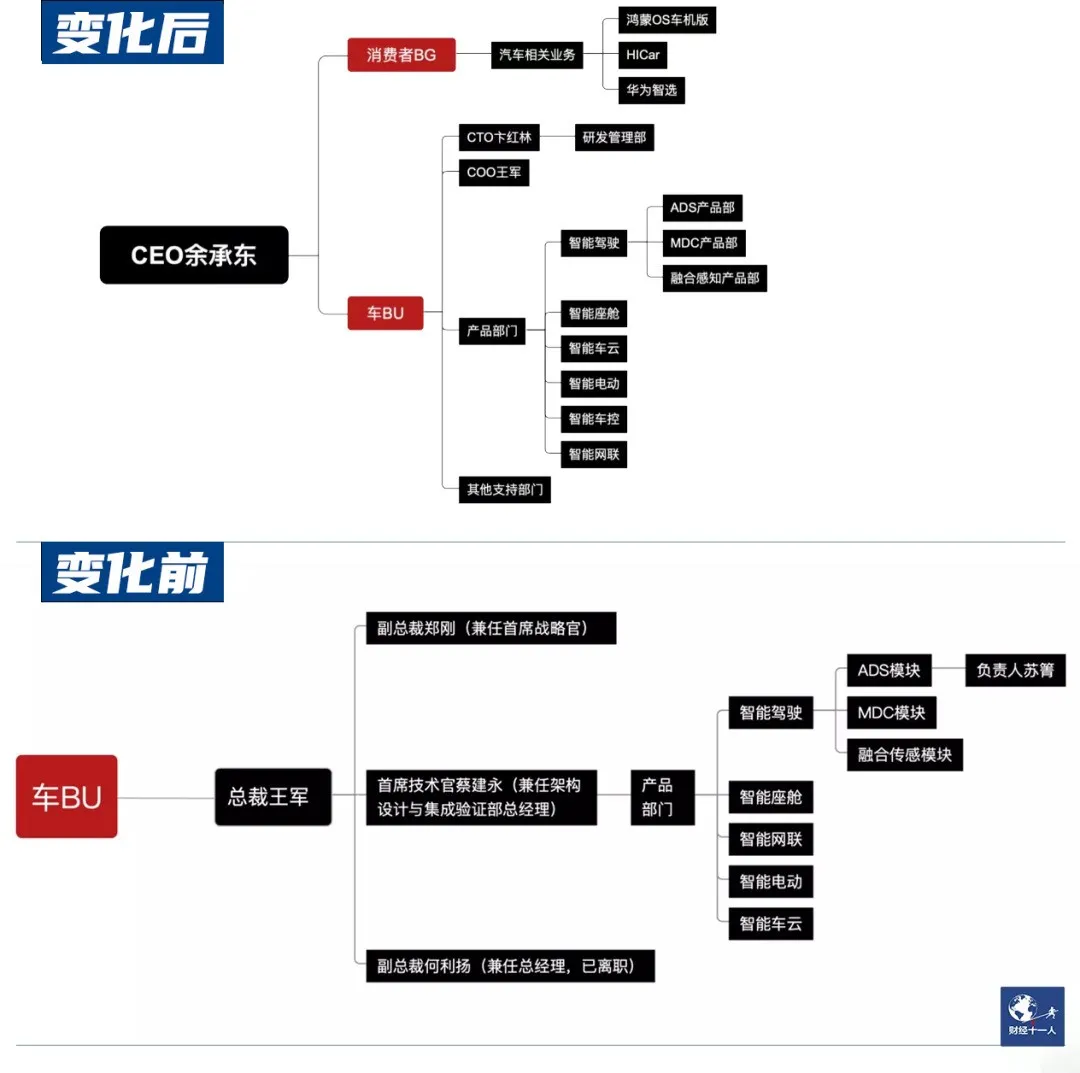

过去一年里,车BU重要的组织变动有三次:今年5月,消费者BG CEO余承东开始担任新增的智能汽车解决方案BU CEO,余承东开始逐渐主导华为汽车业务。

今年6月底,原华为消费者BG首席技术官(CTO)卞红林调任车BU CTO,原手机团队开始大规模介入汽车业务。

到了今年第三季度,华为裁撤车BU总裁职位,原总裁王军改任首席运营官(COO),同时兼任智能驾驶产品线总裁;卞红林开始主导新增的研发管理部。

通俗理解,这套组织体系中,余承东是一级领导,王军和卞红林分管运营和研发,在此之下,是具体的各产品线,其中每一个产品线都拥有自己的产品和销售人员。知情人士告诉《财经》记者,新增的研发管理部,则相当于横向管理所有产品线产品的研发。

华为变化前后车BU核心架构对比

在这套架构中,曾经高调的自动驾驶团队事实上后撤了,如果用更长远的视角对比一年前华为车BU 的组织架构,一些变化明显:领导层掌权更集中,意味着卖车业务优先级上升;各产品线的研发和销售相对分开,意味着架构更成熟;原消费者团队介入更深,意味着交付压力变大。

在过去一年里,余承东在车BU地位火速上升,与其力主卖车相关。而这一做法显然是需要时间来证明的。

根据乘联会数据,今年四月至十月,赛力斯SF5销量(含华为门店在那的所有渠道)分别为129辆、204辆、1097辆、507辆、715辆、1117辆、1926辆,总共不足6000辆。据腾讯深网报道,余承东现在承受着内部的巨大压力。华为现在已经不再催促经销商改造门店卖车了。

也就是说,不论是卖车还是造车,华为都得打硬战。

有观点认为,华为已有的整车产品在市场缺乏竞争力,是因为合作车企并不够有竞争力;由于车企对华为这种强实力公司的忌惮心理大于向往,华为获得来自头部车企的大额订单会更难。

在长安和华为合作的车型阿维塔发布后,王军曾在接受媒体采访时表示,无论是HI模式,还是华为智选模式,均摆脱了传统的供应商模式。

传统的汽车供应体系相当封闭等级分明,为了分担风险和降低成本,主机厂均有多个供应商做“备胎”,强势的主机厂拥有绝对话语权,“汽车获利就是依靠这样一套残酷的供应规则”。

一位自动驾驶企业高管向《财经》记者表示,新兴的头部供应商更愿意强调自己科技公司或机器人公司的身份。汽车界有自己的规则,有野心的新秀无人愿意将自己束缚在这套规则之中。

而对车企来说,这并不是让他们舒服的方式。一位华为人士向《财经》记者坦言,“在合作中,华为经常会挑战车企的需求。在他们看来,我们在挑战他们的权威。”

事实上,华为介入汽车领域远比外界想象得更早。一位咨询业高管告诉《财经》记者,2014年,国内第一波新能源汽车浪潮兴起,华为已经开始就汽车业务规划向咨询公司寻求方案,由于担心引起产业伙伴反弹,并未贸然进入。甚至在在很长一段时间内,只由华为车联网实验室专注做研发。时任员工曾向《财经》记者回忆,彼时,他们未有任何商业化的压力,情况从华为受制裁后发生变化。

一位华为前管理层人士向《财经》记者表示,华为目前车BU的战略选择,与其说是最优解,不如说是各方妥协的结果。

华为不得不平衡。尽管外界对华为是否会造车争论颇多,但一个事实在于,无法从供应链中获取高端芯片,是华为所有困难的源头。华为造车,也同样可能遭遇手机相同的麻烦。

华为人士告诉《财经》记者,芯片是所有有进一步合作意向的车企都会问及的核心问题,通常解决方案由高层之间直接沟通,严格保密。

今年8月,美国曾向华为开放了一批汽车芯片的供应。《财经》记者独家获悉,华为汽车业务当前最重要的芯片为MDC计算平台所采用的昇腾,库存数量有限,华为已经准备了包括外采芯片在内的多种替代方案。但是,长久来说,在库存芯片消耗完之前获得产业链可控能力,仍是未来一段时间内华为最重要的命题。

“需要资金回笼”“需要标杆产品”“需要打开市场”这是在采访中,所有人提及华为大众合作的共同原因。由于目前可获知信息有限,我们无从判断,这种合作模式会对华为在汽车市场的未来发展有什么更深远的影响。

进入一个新行业,无论是新势力还是老巨头,风险和机会总是相伴的,根据内外部实际情况调整姿势,既是必须,也是平衡。如果回溯华为历史,在此前的艰难时期,华为甚至有卖掉一些业务来养活核心业务的先例。

2020年11月25日,任正非亲自发文,重申华为三年内不会造车。现在时间刚刚过去三分之一。

种种迹象显示,华为在加快脚步。在东莞,在苏州,华为开始了汽车相关的制造及测试用场地的重资产投入。它们就像浮出水面的冰山,让外界更加好奇这水面下的虚与实。相对应的,华为要打的硬战,才刚刚开始。

一位员工向《财经》记者感慨,“我们相信公司一定能做好(汽车)这个业务,但做成的人一定不是我们这一批了。”

作者为《财经》记者